--- 眼科の気になるお話 ---

2025年10月14日日本臨床眼科学会2025と「眼形成」

毎年秋には眼科の最も重要で大きな日本臨床眼科学会が催されます。今年は10月9日より12日迄、大阪で開催されました。

色々な分野の講演や発表が行われましたが、眼科には、「眼形成」という分野があります。

眼形成は、眼球ではなく、瞼(眼瞼)、眼球が入っている骨の空間(眼窩)、涙の通り道(涙道)と言った眼の周りの疾患に対する分野です。

疾患としては、瞼は、眼瞼下垂症、眼瞼内反/外反症、睫毛内反(逆さ睫毛)、眼瞼腫瘍、麦粒腫や霰粒腫などです。

眼窩は眼窩骨折、眼窩腫瘍、甲状腺眼症などで、涙道では急性/慢性涙囊炎、涙道狭窄/閉塞などです。

美容とは異なりますが、眼科でも機能性と整容面との両方を考慮し対応できる専門医も増えてきました。

当院も、来年以降には眼形成の分野の専門外来を開始する予定でおります。

瞼や眼の周りの事でお困りの患者の皆様のお力にもなれます様今後も一層努力してまいります。

2025年6月9日眼軸長

最近小児の近視が凄いスピードで増えてきて、お子様の学校検診での視力を気になされているご両親も多いのではないかと思います。

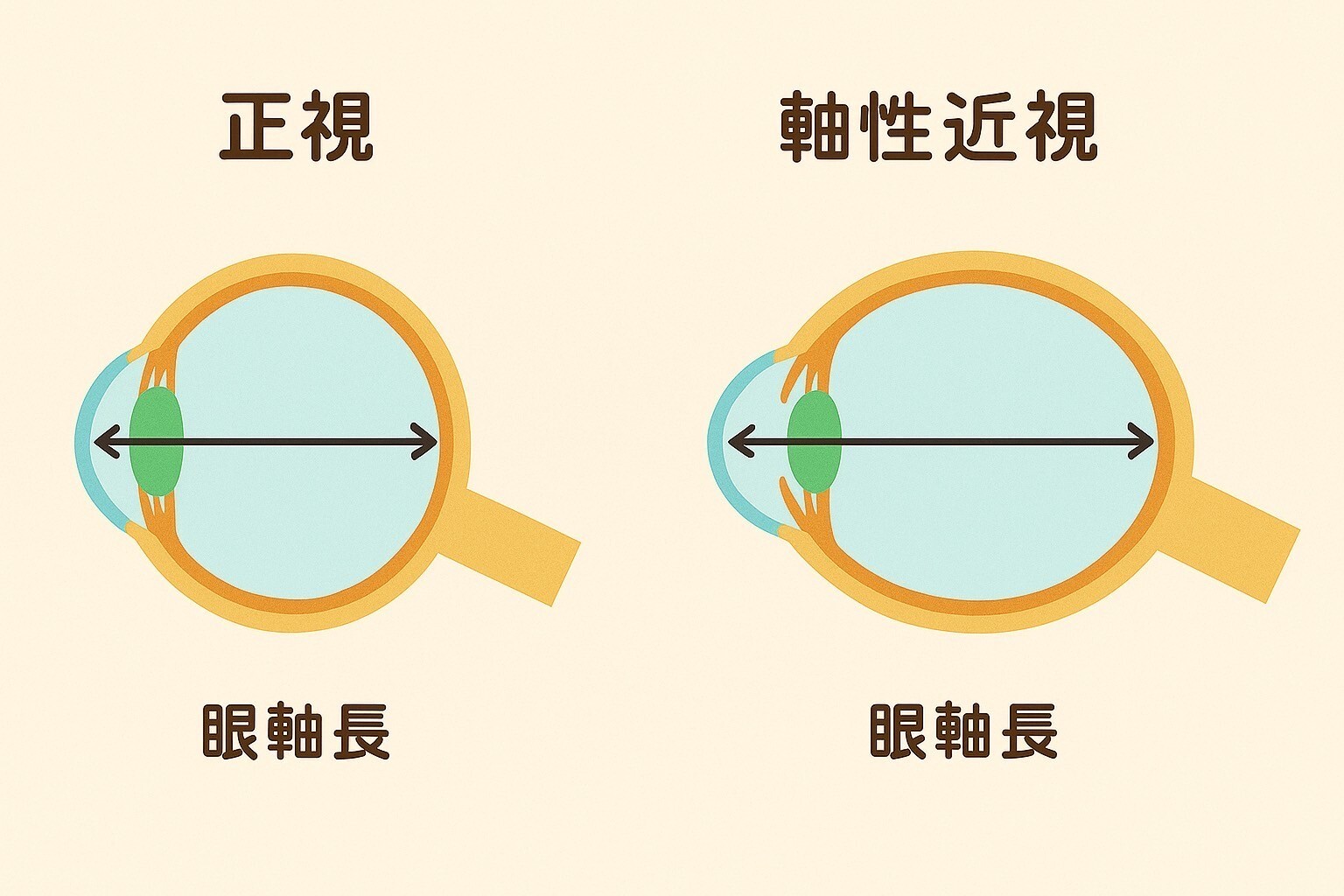

近視で必ず出てくる言葉が「眼軸長」です。

眼軸長は、眼球の角膜から網膜迄の長さの事で一般的に大人は、24ミリ位です。

眼軸長は、生まれた時に短く、成長とともに伸びます。成長期に眼軸が伸び過ぎると近視が進行し、眼軸の長さが原因で起こる近視を軸性近視と言います。

近視には、屈折性と軸性がありますが、この眼軸長が関係しているのが軸性近視で、一般的に言われているいわゆる近視の事です。

ですので、成長過程において、眼軸長が伸び過ぎない!様にする事が近視進行を抑制することで、大変大事になってきます。

伸びた眼軸は二度と元に戻りませんので、眼軸が伸びない様に早い段階での伸びの進行を抑制する治療が必要です。

当院は、近視進行抑制の治療に力を入れており、近視進行抑制のフォローアップに不可欠な新しい眼軸長測定機械も導入しております。

子供達の未来の目を守る為に、近視が気になる方はぜひご相談下さい!

2025年4月21日日本眼科学会2025

現在日本では、二つ大きな眼科学会があり、その一つが4月17日〜21日に開催された日本眼科学会です。

今年は、東京の国際フォーラムで開催されました。

その中で、現在当院が取り組んでおります近視進行抑制治療の一環の低濃度アトロピンの治療薬が初めて日本国内で開発され、参天製薬からリジュセアミニが販売される事となり、小児の近視についての発表がありました。

現在、小児の近視は一層低年齢化し(幼稚園生でも近視は15%)、又低年齢発症の方が進行が速く、発症年齢が下がってるのが大きな問題との事でした。

タブレットだけではなく紙ペンの近見作業でも影響があり、連続で見続けることがリスクがあると報告でした。

近視進行は将来的大きなリスクとなりますので、できるだけ早く進行抑制治療を始めた方が良いと思います。

お子様の視力低下を疑われた場合はできるだけ早く近視進行抑制治療の眼科の受診をお勧め致します。

2025年3月10日世界緑内障週間

世界緑内障週間が今年は3月9日(日)〜15日(土)に行われています。2008年から世界一斉に行われている緑内障啓発のための国際的なイベントです。

中途失明の原因第1位であり、40歳以上の20人に1人が緑内障にかかっているといわれています。緑内障はゆっくりと視野(見える範囲)が狭まっていき、かなり進行するまで自覚症状がほとんどありません。

患者は多いのですが、早期に発見し早期に適切な治療を始めれば失明率はかなり低く、生涯視野と視力を保てる病気ですので、早期発見・早期治療が大変重要です。

40歳を過ぎたら、年に1回は眼の定期検査を受けましょう!

2024年4月23日日本眼科学会2024(4/18〜4/21)

眼科の二大学会の一つである日本眼科学会が東京国際フォーラムでありました。日本の眼科研究の最先端の研究も発表されます。今回の学会のテーマは「視力を尽くさぬ闘い」です。

日本眼科学会では毎年評議員会指名講演というのがあり、選出された3人の先生方が、今年は視覚とニューロサイエンスという事前に決められた題で発表されました。

どの先生も今迄の研究の集大成であり、大変素晴らしく、大変勉強になりました。

その中で、疫学調査では屋外活動が近視進行抑制に効果があると報告され、バイオレットライトの近視進行抑制効果とそのメカニズムの研究は以前から行われていましたが、今回の発表では更に進んだ内容で実に興味深かったです。

近視、特に小児の近視進行抑制の治療が更に進み、患者の皆様のお役に立てる様に新しい治療方法等ご紹介できればと思います。

2024年4月12日子供の近視の話

新学期が始まりました。

近年では珍しく桜満開の中でのスタートです。

さて、新学期ではお決まりの学校の健康診断があり、視力検査の結果、視力低下のお知らせが届いたりする事があると思います。

特に学童期は、近視が進行しやすい時期です。できるだけ早く眼科の受診をお勧め致します。

近視には、大きく分けて屈折性近視、軸性近視の2種類あります。

屈折性近視いわゆる仮性近視と言われますが、その治療には点眼薬(ミドリン)やワック等があります。

この治療をして、比較的短期間(1ヶ月〜3ヶ月)で回復する事がなければ、軸性近視の可能性が高いので、治療効果は望めません。

軸性近視で、近視の進行抑制の治療としては、現在は自費治療ですがマイオピンという点眼薬、オルソケラトロジー、レッドライト等があります。

又、日常生活の中で、1日2時間の外遊び、30センチ以上離して30分毎遠くを見る、等が推奨され、近視の進行抑制をして行く事が重要になってきます。

当院は、屈折性近視の治療(ミドリン)、軸性近視の進行抑制治療(マイオピン)に注力しております。又院長、副院長とも、日本近視学会に所属しておりますので、何かご心配、不安な事がありましたらお気軽にご相談下さい。

2024年1月22日玄冬

大寒を迎えました。一年で最も寒い時期です。この時期になると必ず「玄冬」と言う冬の異称を思い浮かべます。冬の色は五行説より古来から「玄」つまり「黒」です。酷寒、厳寒の寒さに相応しい感じがします。

この最も寒い時期のお庭には、南天、千両、万両の赤い実や寒椿、山茶花等の赤い花が似合います。

玄冬素雪に赤い色!は自然が与えてくれた冬の配色の妙だといつも自然からの賜り物を感じます。

この時期は乾燥が激しく、ドライアイの患者さんは悪化しやすいのでご注意下さい!

目が乾く、目がゴロゴロする、目が痛い、目がしょぼしょぼする等の症状が出た時は是非眼科を受診して下さい!

2023年10月25日鈴なりの柿

今年の夏があまりに暑くて異常だったにも関わらず、昨年の不作とは打って変わって柿が鈴なりになりました。

果物には、豊作と不作が交互になる傾向にあるらしく、柿が実を付けると植物ホルモンが出て周囲の芽の成長を抑え、次の年には実はならない様にしているそうです。

柿はビタミンAを多く含んでいます。

ビタミンAはアイケアに重要で、目の働きを助けるビタミンとして知られています。

視機能に関係しているので、欠乏すると薄暗い所で物が見えにくくなります。目の網膜で光を感じるために必要なタンパク質ロドプシンの原料となるからです。

また、目の表面にある角膜で、涙を保持するムチンの分泌の促進と角膜上皮細胞の修復に関わっています。

果物としては、すこーしなんとなく地味な感じの柿ですが、日本古来からある日本が誇る果物で、その健康パワーは折紙付きだそうです!

2023年10月10日目の愛護デー

10月10日は目の愛護デーです!

数字の 10 10 を横にしてみると目と眉の形になる事が由来だと言う事です!

皆様に改めて目の大切さを確認していただくととともに、目の病気の早期発見・早期治療につながるよう、東京都と東京都眼科医会と共催で、10月に「Tokyo Eye Festival」を開催されます。

WEBでも配信されていますので是非ご参加ください!

2023年9月29日視力表のお話

眼科の受診の際に、視力検査というのがあります。

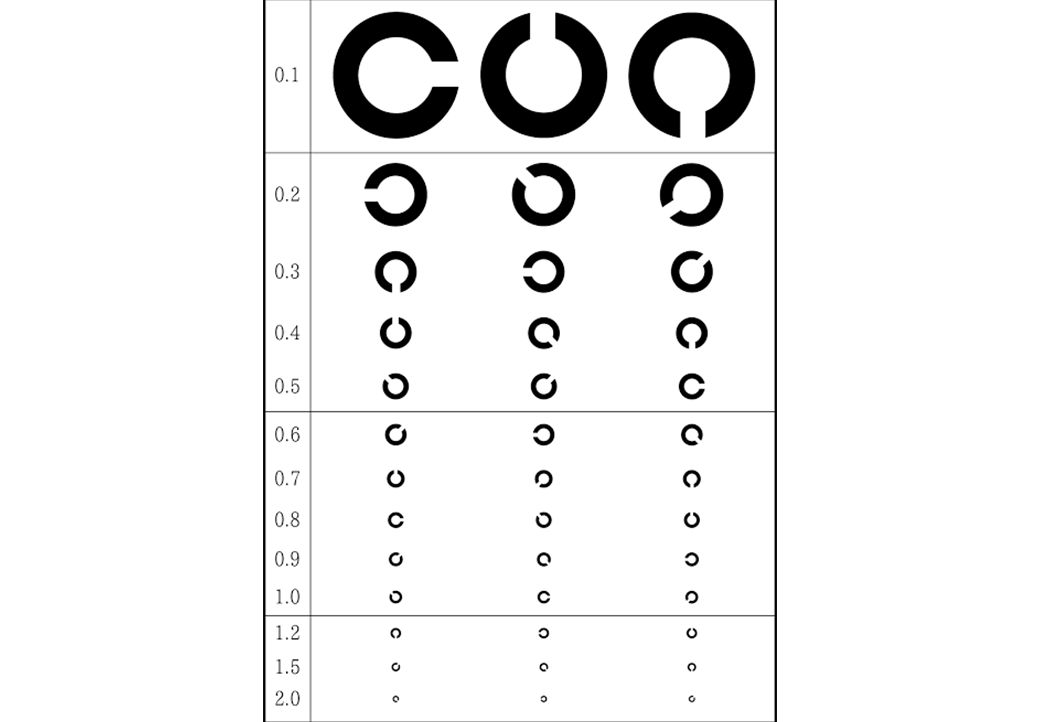

視力検査の際の視力表には、「C」のマークの様に輪っかの欠けた形のを口頭で答えたり指差したりと小学生になった頃から見慣れたものです。

その視力表の輪っか「C」のマークの正式な名前をご存知ですか?

正式名称はLandolt ring です。

日本名は、ランドルト環です。

考案したのは、スイス生まれでパリで活躍したEdmund Landolt (シャーロックホームズを書いた作家コナン ドイルと友人だったそうです)が1888年に発表し、1909年イタリアの国際眼科学会で国際的な標準指標として採用されました。

視力は、1分(角度を表す単位で、1度の60分の1の角度)の視角を確認できる能力を、視力1.0といいます。

普通視力検査は、視力表から5メートル離れて行います。視力表で視力1.0に当たるランドルト環は、高さ7.5ミリ、文字の太さ1.5ミリ、文字の切れ目部分の幅1.5ミリです。この「文字の切れ目部分の幅1.5ミリ」がちょうど、5メートル離れた所からの視角1分になります。5メートル離れた所から、この文字の切れ目を確認できればつまりランドルト環の向きがわかれば、1.0の視力があることになります。

なんとなく見慣れた視力表ですが、先人の知恵が詰まっています。

最近は眼科でも5メートル離れた所からの視力検査が少なくなりましたが、当院は5メートルで検査しております!

当院を受診されて視力検査の際に、この話を思い出していただければ幸いです。

2023年9月19日文部科学省より「子供の目の健康を守る」

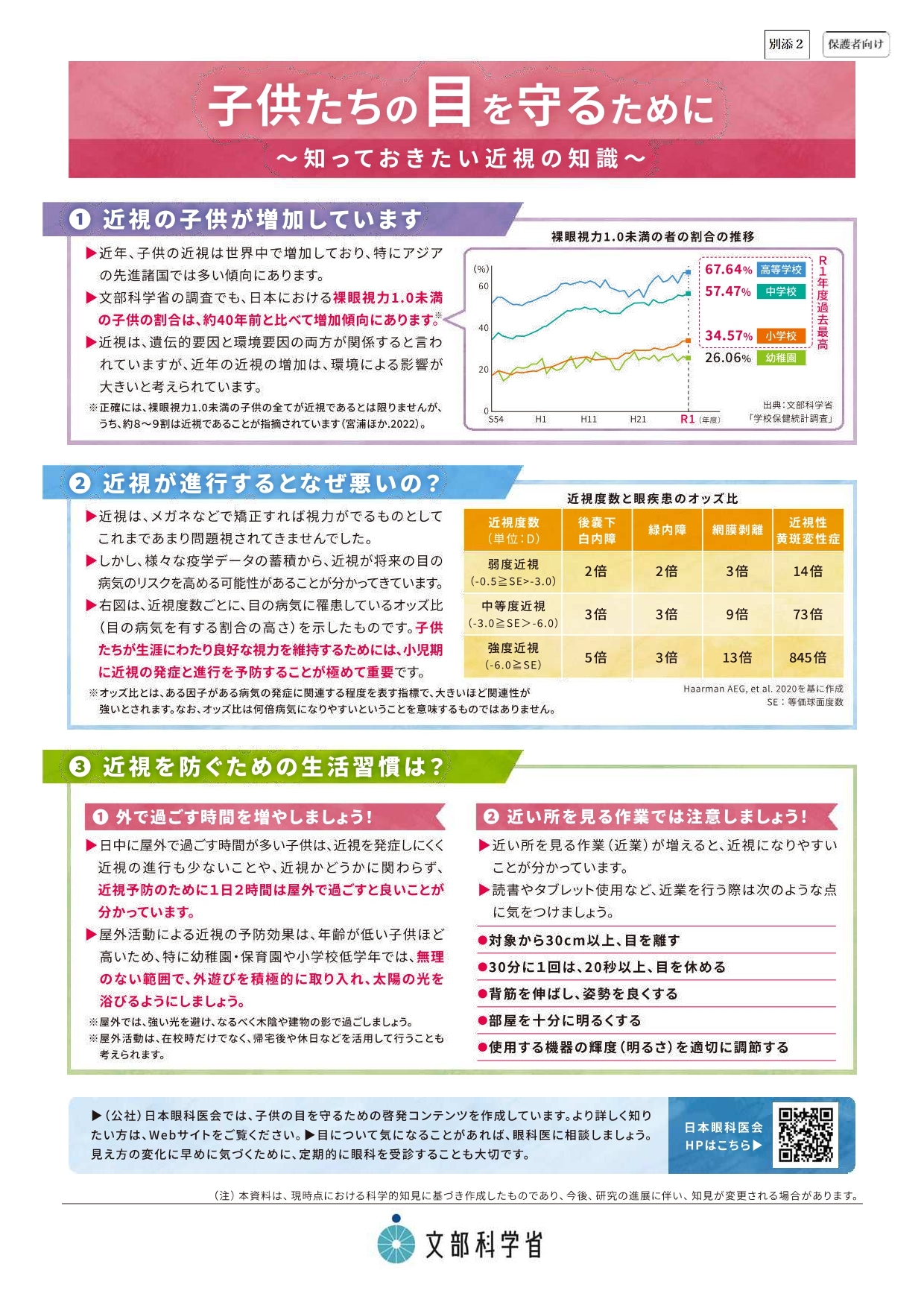

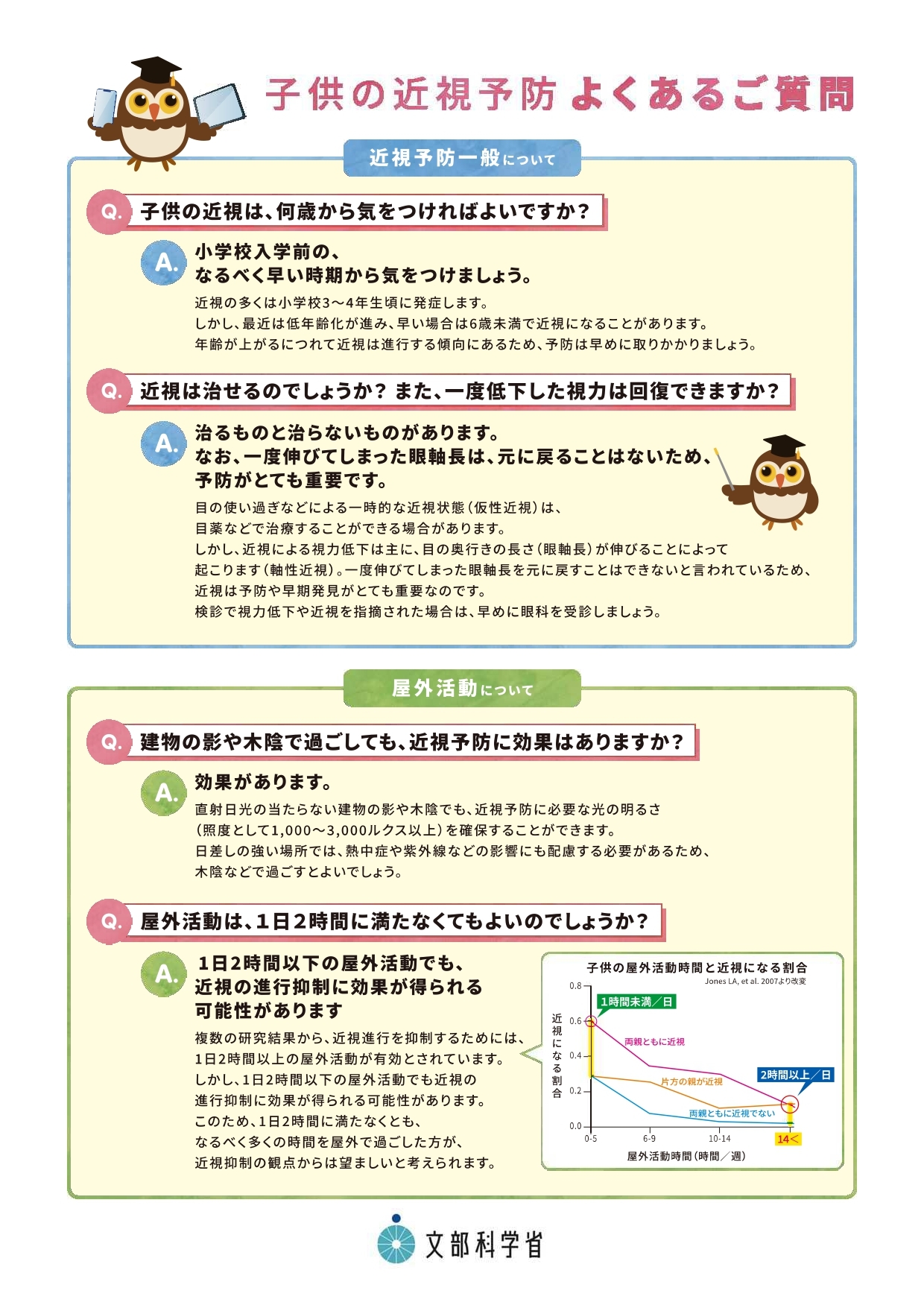

9月に文部科学省から子供の目の健康を守る啓発資料が児童向け、保護者向けに作成され、提供されました。

裸眼視力1.0以下の児童の割合が年々増え続けています。

当院も皆様に、児童の視力低下や近視について以前より警鐘を鳴らしております。

是非この文部科学省からの資料を読み、ご活用下さいませ。

2023年6月5日6月10日は「こどもの目の日」!

6月10日は「こどもの目の日」に制定されました!

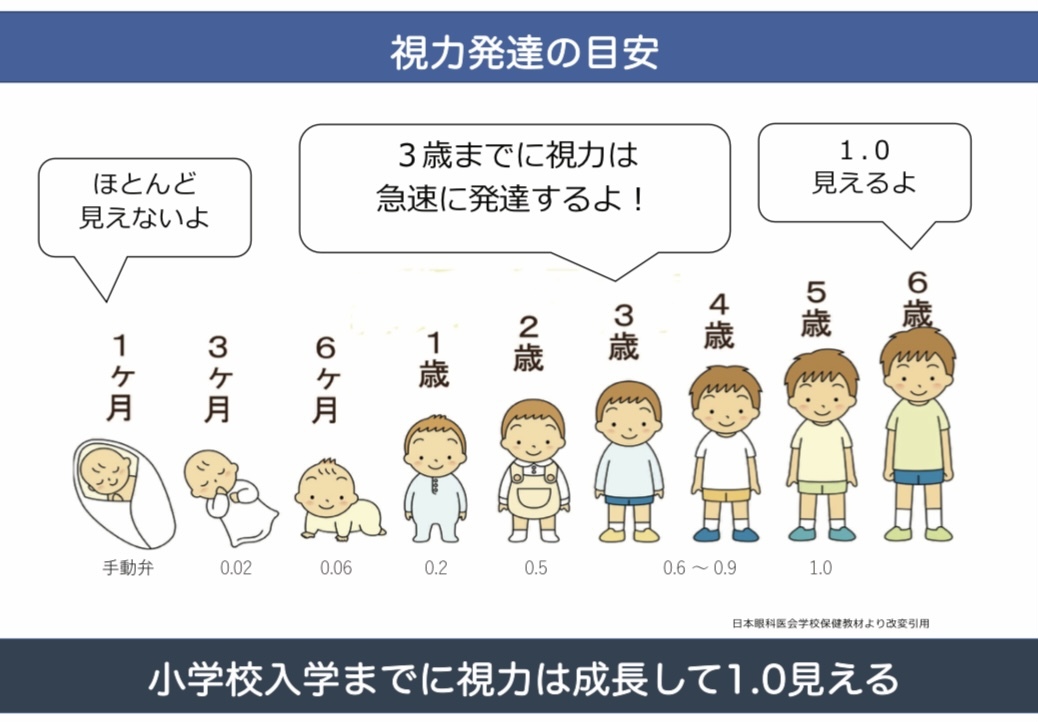

生まれたばかりの赤ちゃんは僅かしか見えないのですが、成長に伴って6歳位迄に視力1.0を得ます。

一方、視力1.0に届かない弱視の早期発見や治療と低年齢化する近視の予防の為には「6歳、視力1.0」は大切な節目になります。

「はぐくもう!6歳で視力1.0」という願いが込められています。

当院では、これを機会に皆様にお子様の目の健康に興味や関心を持って頂き、将来ある子供達の視機能の発達を見守り、生涯の目の健康維持に取り組んで行きたいと考えております。

又、当院では近年、そしてコロナ禍においての子供達の急激な近視の増加や低年齢化を危惧し、近視発症の進行の予防をお知らせしております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

(日本眼科医会HPより転載)

2023年4月6日眼科セルフチェック

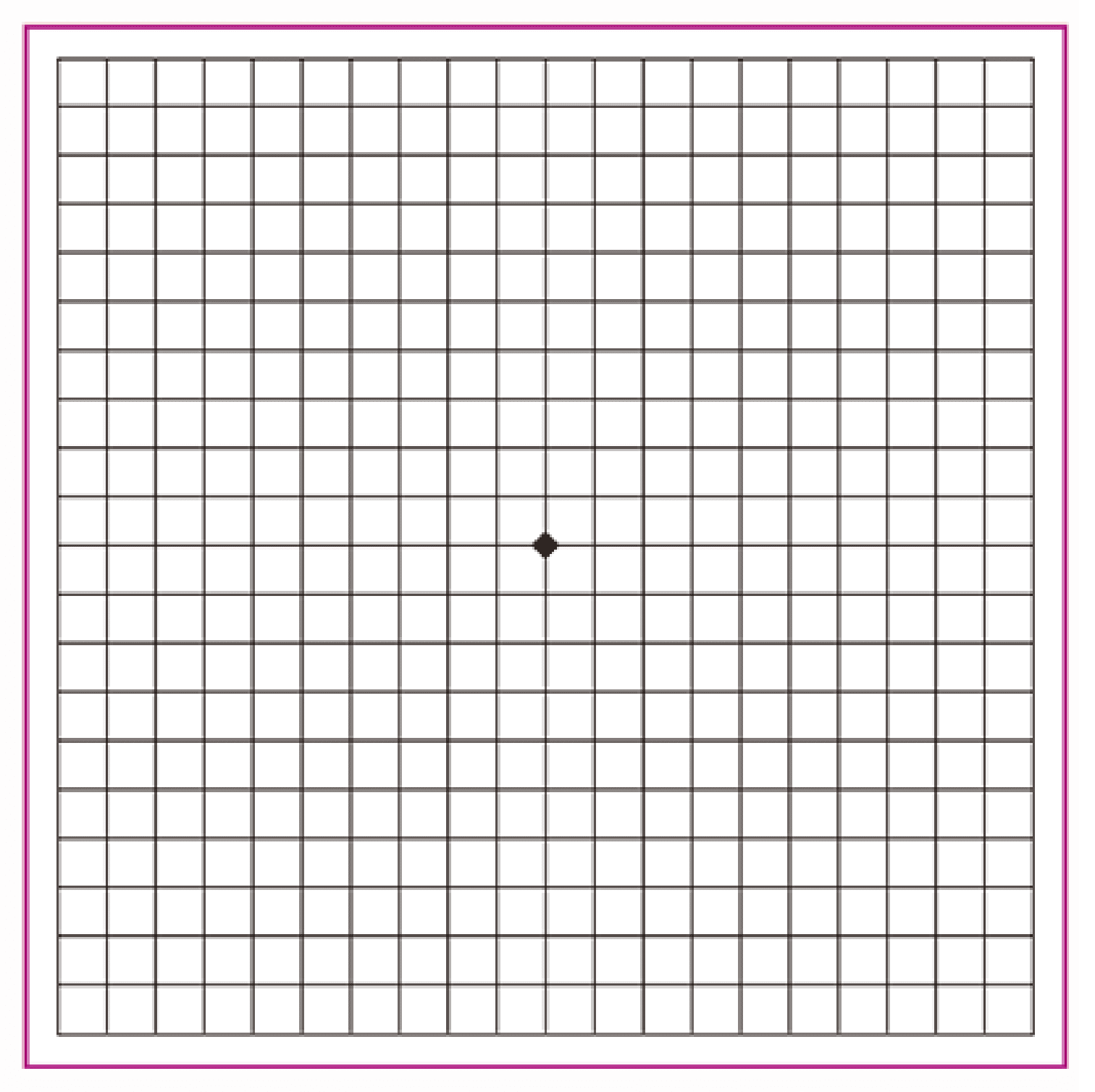

アムスラーチャート

40歳を過ぎたら一度は眼科医による眼の検査を受ける事をお勧めしますが、先ずはセルフチェックをしてみましょう!

セルフチェックは幾つかありますが、「アムスラーチャート」という検査の紙があって「視野の歪み」や「見えにくさ」のセルフ・チェックに使える便利な物があります。

チェック方法

①下の表と目との距離を30cmくらいに離します。

※普段近くの物にピントを合わせるために使用している眼鏡やコンタクトレンズを装用します。

②片目を隠し、もう片方の目でアムスラーチャートの中心にある黒い点を見つめます。

③その状態で格子の見え方に違和感がないかを確認します。

④一度画面から目を離し、少し目を休ませましょう。次にもう片方の目も同様にチェックします。

実際にテストしてみていかがだったでしょうか?

もし

◯マス目が一部欠けて見えるぼやけて見える

◯線が歪んで見える

など、見え方に違和感を感じた方!

網膜の病気の可能性も考えられるため様々な検査を行い、目の状態を詳しく調べる必要があります。

お気軽にご相談ください。

今回ご紹介した方法を定期的にセルフチェックをして頂くと目の異常の早期発見、早期治療に繋がります。

ぜひお試しください!

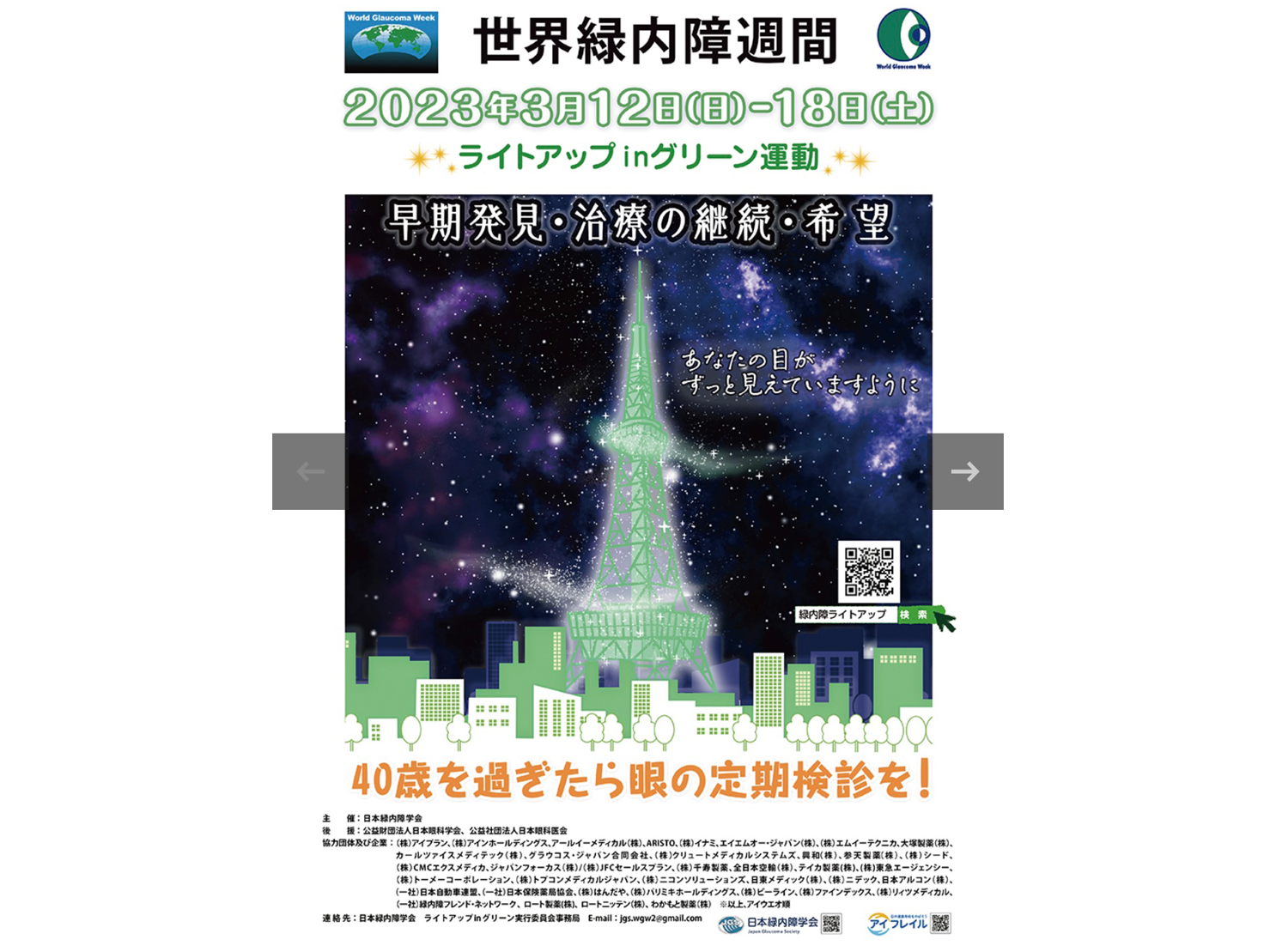

2023年3月13日世界緑内障週間 (World Glaucoma Week 2023)

世界緑内障週間が3月12日から18日迄実施されています。

世界緑内障連盟(World Glaucoma Association)が中心となって、全世界的に一斉に行われている緑内障啓発活動の為のイベントです。

緑内障への関心と正しい知識をより多くの方に持ってもらい、早期発見の重要性を知り、定期的に眼の健康チェックして、早期発見に繋げる取り組みです。

緑内障は、日本における失明原因の第一位であり、自覚症状が少ない為罹患していても気づかない事が多くあります。又緑内障と診断されても初期中期には自覚症状が無い為治療を中断してしまう事が問題となっています。適切な治療を受ければ生涯視野と視力を保てる病気です。

眼科での定期的な検診での早期発見と継続的な治療が最も大切です。

40歳を過ぎたら、眼科での定期検診をお勧めします。

「お知らせ」にも掲載致しました様に、市民公開講座も開催され、無料で視聴できますので、是非この機会に緑内障という病気を知って頂きたいと思います。

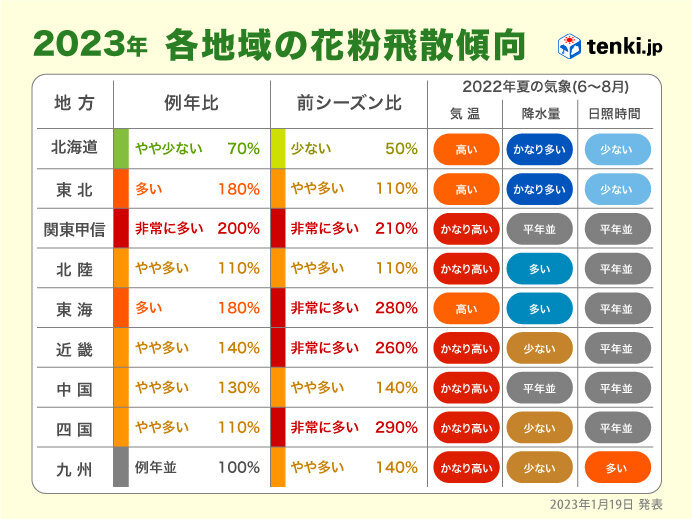

2023年1月24日花粉情報

1月20日から大寒に入り、酷寒の時期を迎えております。

今週は今季最強寒波の襲来で大雪や低温への注意が呼び掛けられています。

ですが、春はもうそこまで来ています。

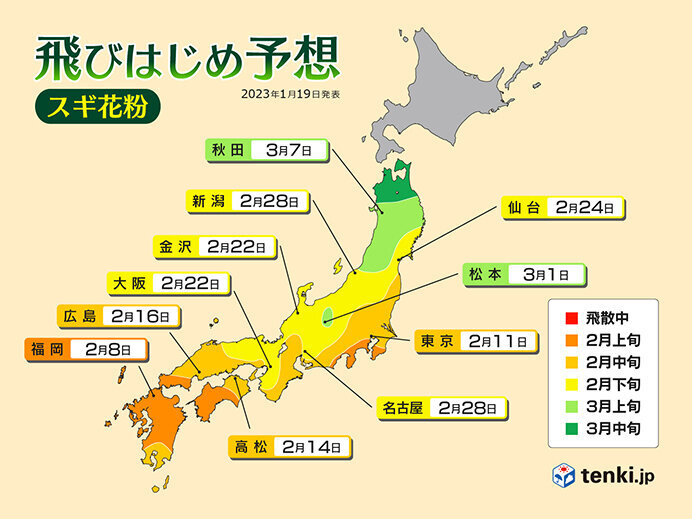

春の訪れの代名詞に花粉症がありますが、先日気象庁から今年の花粉情報第3報が発表されました。

関東地方は、今年の花粉は、例年や昨年と比較しても非常に多い❗️2倍以上との予報が出されています!!

飛び始めの予想は、東京は2月11日頃で例年並みとの事です。

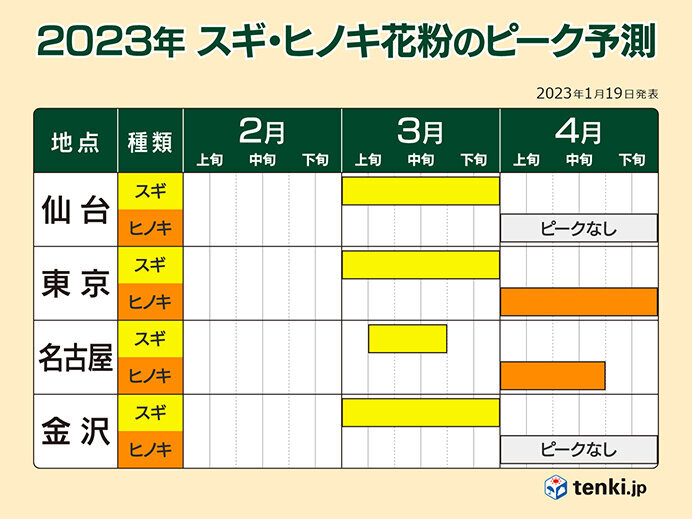

又ピークも例年並みでスギは3月、ヒノキは4月との予測が出ています。

花粉が飛散する前に、予防を兼ねて点眼、内服などの対策をお勧めします。詳しくはかかりつけの先生にご相談下さい!

(画像は全て気象庁より転載です)

2023年1月16日雪山

新年1月に入り、ホームページに新しい写真を載せました。

富士山の写真は、昨年暮れに乙女峠から撮ったものです。

もう一枚の写真はカナダのウィスラーの写真です。ウィスラーはバンクーバーから北に120キロに位置する北米第一級のスキーリゾート地です。

コロナ感染症も、全国旅行支援が再開されお出かけの機会も増え、この冬はスキーやスノボに出かける方もいらっしゃると思います。

ウインタースポーツで気をつけなければいけないのが雪目、雪眼炎です。

紫外線に晒されてから約6〜10時間後、急に、目の痛み、結膜の充血、目がゴロゴロする、涙がでる等の症状が出ます。症状が重い場合は目を開いていられなくなります。

角膜の炎症、角膜上皮剥離が伴っている事も多いです。

治療は点眼薬になります。

ゲレンデでは、必ずサングラスして、眼を守りましょう!

サングラスは紫外線カットのものが良いですがあまり色が濃いととかえって瞳孔が開いて紫外線の量が多くなりますのでご注意下さい。

又症状が出たら、コンタクトレンズよりメガネの使用をお勧めします。

2022年9月1日秋の花粉症に注意しましょう!!

9月に入りました。長月の名前の由来の様に日に日に日暮れが早くなり、朝夕に吹く涼やかな風や、庭にすだく虫の音にも秋の訪れを実感するこの頃です🌾

さて、その秋に気をつけなければいけないのが秋の花粉症です!

花粉症で有名なのは春のスギ花粉ですが、秋もブタクサ、ヨモギ、カナムグラ等が原因です。

1961年に日本で初めて花粉症が報告されたのはなんとスギ花粉ではなくブタクサなのです。

今の時期、花粉症の症状はコロナ感染症の初期症状と類似しているのが多くて間違えやすいです。

コロナ感染症と花粉症の症状に共通するのは、頭痛、発熱、倦怠感、喉の痛み、咳、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の症状です。

それらの症状の他に、目の痒み、目やにの症状があれば殆どが花粉症の可能性が高いです。コロナ感染症では、目の痒み等の症状が出る事は稀です。

見逃されがちな秋の花粉症ですが、コロナ感染と共に気をつけましょう!!

ブタクサ(豚草)